「熊出没マップ全国2025」で調べてる人、たぶん今こんな気持ちじゃないでしょうか?

「この辺、熊出るの…?」 「子ども連れて行って大丈夫?」 「最新の目撃情報どこ?」・・・などなど・・・

正直、ニュースやSNSは情報がバラバラで、見てるだけで不安が増えてしまいますよね…。

そこでこのページでは、熊出没マップ全国2026(最新版)として、全国の“公式の目撃情報”に最短で飛べるリンクを整理したうえで・・・

危険エリアの傾向と今日からできる対策をセットでまとめました。

命を守るための最新情報を、今すぐチェックして安全対策につなげよう。

- 一目でわかる!2026年全国の熊出没危険度マップ

- 都道府県別の詳細な目撃情報と要注意エリア

- 万が一に備えるべき具体的な安全対策と必須グッズ

命を守るための最新情報を、今すぐチェックして安全対策に行っていきましょう。

【この記事の監修・コメント】

山岡悟(やまおかさとる)ライター アウトドア兼自然観察指導員

30年以上、日本全国の山々を歩いてきた経験を持つアウトドア愛好家。 北アルプスや南アルプスといった本格的な山岳地帯から、関東・東北近郊の低山でのファミリーキャンプまで、そのフィールドは多岐にわたります。

若い頃に熊と至近距離で遭遇し、肝臓を冷やした経験から、野生動物との「正しい距離感」と「事前の情報収集」の重要性を感じた。

現在は、その経験を相談してウェブサイトや雑誌で安全な登山・キャンプに関する情報を発信する傍ら、地域の自然観察会でガイドも務めています。

「自然を正しく恐れ、正しく楽しむ」がモットー。この情報が、皆さんの安全なアウトドアライフのささやかな助けになれば幸いです。

熊出没マップ全国2026年版の使い方|“最短30秒”で危険度を判断するコツ

結論:見るべきポイントは3つだけ。

- 直近の目撃日時(1週間以内が多いエリアは要注意)

- 場所の種類(山奥だけじゃなく、河川敷・畑・住宅地近くが危険)

- 出没の連続性(同じ地域で連日出てる=“通り道”になってる可能性)

私の感覚では、熊情報って「出た/出ない」より、**“出方(連続・場所・時間帯)”**を見た方がその詳細が分かりやす可たりするんです。

旅行や登山の前は、最低でもこの3つだけチェックしておくと、判断ミスが激減します

公式情報へ(都道府県別リンク集)

▼使い方:あなたの県 →「まとめページ」→「出没情報(マップ)」の順でチェックすると迷いません。

北海道

- 北海道:

公式ページ検索

/ 更新:リンク先で最終更新日を確認

/ ひとこと:山側だけじゃなく“住宅地近く”の注意喚起も出やすい

東北

- 青森県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:山菜・きのこシーズンは特に油断禁物 - 岩手県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:“川沿い・林縁”が地味に危ない - 宮城県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:生活圏に近い目撃もあるので地図確認推奨 - 秋田県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:出没が続く時は“連日更新”もある - 山形県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:里に下りるパターンは「餌(果樹など)」が原因のことも - 福島県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:通学路・河川敷系の注意喚起も出やすい

関東

- 茨城県:

公式ページ検索

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:専用ページが見当たらない場合は「県公式サイト内検索」が早い - 栃木県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:登山・キャンプ勢は“直近目撃”チェック必須 - 群馬県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:山間部はもちろん、林道入口が危険ポイント - 埼玉県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:“奥秩父方面”に行く日は必ず確認 - 千葉県:

公式ページ検索

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:見つからなければ「野生鳥獣」ページもチェック - 東京都:

公式ページ検索

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:西側の山沿い(奥多摩方面)に行く人は特に - 神奈川県:

公式ページ検索

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:丹沢・箱根寄りの予定なら必ず確認しておきたい

甲信越・北陸

- 新潟県:

まとめ(県公式)

/ 出没マップ(R7表記あり)

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:地図がある県は“まず地図”が最速 - 富山県:

まとめ(県公式)

/ 出没地図(クマっぷ)

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:痕跡情報も出るので“近い山”ほど要注意 - 石川県:

まとめ(県公式)

/ 目撃・痕跡情報(R7表記あり)

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:山側に行く日ほど「前日~当日」チェック - 福井県:

まとめ(県公式)

/ 出没情報(専用サイト)

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:専用サイトがある県は情報が速い傾向 - 山梨県:

まとめ(県公式)

/ 出没マップ:まとめページ内に掲載(リンク先で確認)

/ ひとこと:登山予定の人は“入山前”に必ず - 長野県:

まとめ(県公式)

/ 出没情報マップ

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:観光地でも普通に出るので“油断しない”が正解

東海

近畿

- 滋賀県:

まとめページ

/ 出没情報:ページ内の案内を確認

/ ひとこと:湖岸でも“山が近い側”は注意 - 京都府:

まとめページ

/ 出没情報マップ

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:北部に行くなら必ず“直近”を見て - 大阪府:

まとめページ

/ 出没情報(R7案内あり)

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:“大阪でも出る”が地味に盲点。山寄りは特に - 兵庫県:

まとめページ

/ 更新:ページ内の最終更新を確認

/ ひとこと:但馬方面に行く日は“当日朝”チェックが安心 - 奈良県:

公式ページ検索

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:山の近くは“人の気配が薄い時間帯”を避けたい - 和歌山県:

公式ページ検索

/ 更新:リンク先で確認

/ ひとこと:林道入口・果樹のある場所は要警戒

中国

四国

九州・沖縄

(必要なら各県は「公式ページ検索」から県ドメイン内の情報に飛べます)

✅補足:リンクが開けない/古い場合は、県のサイト構成変更の可能性があります。そのときは「公式ページ検索」から入り直すのが最短です。

2026年、日本の熊出没は新たなステージへ

「また熊のニュースか…」って、最近思う回数が増えてない?

でもそれは決して気のせいだけではないのです・・・。

熊の目撃情報や人身被害はここ数年で増えやすい傾向が続いていて、もはや「山奥だけの話」じゃなく、生活圏のすぐ近くまで迫ってるのが現実。

私自身、山を歩いてると“気配の濃さ”が昔と違うと感じる瞬間があります。

登山口、林道、畑の端、河川敷…「え、こんな所に?」って場所ほど怖いと思ってしまうことも・・・最近では多くなったと感じています。

じゃあ、なぜここまで熊が人里に寄ってくるのか。

原因はひとつじゃなく・・・

- 深刻なエサ不足、

- 里山(緩衝地帯)の荒廃、

- 人を怖がらない個体の増加

などなど、これらの要因がいくつか重なって起きていると言えます。

だからこそ、私たちが熊から身を守るためにやるべきはことは実にシンプル!

「公式情報で今の状況を確認して、危ない日は近づかない」・・・これに尽きるのです。

2025年以降。熊出没!目撃情報が増加している原因とは?

ここ最近では、熊が都会や住宅街でも熊が出てこなかったという目撃情報が多発したり、またニュースでも頻繁に報道されたりといった現象がわかりきっていますよね。

こんな熊出没・目撃情報が増加しているのはなぜなのか?

原因は一つではなく、複数の課題が複雑に絡み合っていると専門家は指摘します。

熊出没・目撃情報増加の原因①『深刻な食料不足!

そして、最大の損失は、山の食料が不足しています。

ここ最近の気候変動の影響で、熊の主食であるブナヤミズナラなどの木の実(堅類)が凶作となる結果が増えました。

そのため、お腹を空かせた熊は、生きるために食べ物を求めて人里へ向かうのです。

私が秋の奥羽山脈を歩いた際、例なら熊棚(熊が木の上で実を食べた跡)で賑わったわうぶな林が、不気味なほど静まりかえっていた年のことを思い出します。

床には実がほとんど落ちず、熊の糞も少ない。

その後、彼らがどこへ行ったか、その答えは下のニュースで知ることになりました。

熊出没・目撃情報増加の原因②『人間と自然の緩衝地帯の荒廃!』

さらに、考えられるとして、耕作放棄地の増加や過疎化による人間と自然の緩衝地帯(里山)の荒廃が深刻であると考えられます。

かつては人の手が入らなかったので、動物たちが人の里に近づきにくい境界線が守られていました。

しかし、今藪変わって、恐怖の後悔になった里山は、熊にとって格好の隠れ家となり、人里への攻撃ルートと変わってしまっているのです。

それに加えて、人を恐れない「新世代」の熊が増えていることも消えません。

ゴミの味を思い出したり、人を見ても逃げない経験を積んだ個体が、その大胆な行動を次世代に伝えている可能性も指摘されています。

熊の出没・目撃情報増加の原因③『2026年以降はさらに傾向が加速!』

2026年は、更にこれらの傾向がさらに加速する可能性があり。

暖冬の影響で冬眠明けが早まったり、繁殖サイクルが変化したりすることも考えられます。

私たち人間は、もはや「熊は山奥にいるもの」という古い常識を捨て、「熊はすぐ隣にいるかもしれない」という新しい認識を持つ必要があります。

それは、決して過剰な恐怖を煽るためではありません。

【要注目】>>熊被害の死亡事件などの全貌!2026年速報!

2026年の熊出没はどうなる?全国の最新傾向!

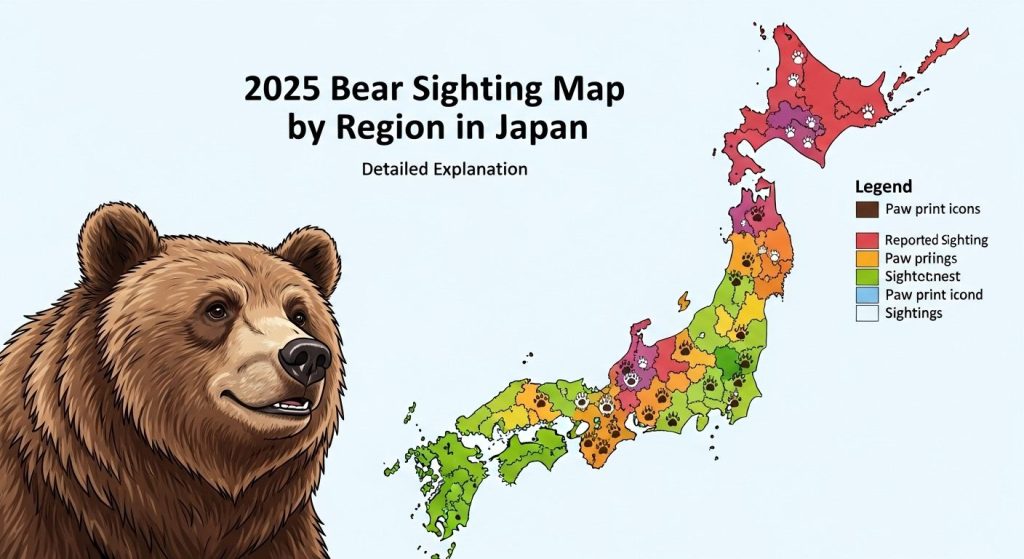

2025年の熊出没は、全国的に「増加傾向」が明確に出ています。

特に2024年の秋〜冬にかけて発表された自治体のレポートを見ると、これまで山奥中心だった出没が、市街地や生活圏により近づいていることが分かります。

ここ数年、日本のクマの行動にはいくつか共通した“予兆”があります。

そしてその予兆が2025年にさらに強まる可能性が高いです。

2025→2026で何が変わる?冬眠の遅れによる「活動期間の長期化」

2025年は、全国的に気温が高い日が続き、山の積雪量も例年より少ない地域が多く見られました。

この影響で、

- 冬眠入りが遅れやすい

- 冬眠前に必要な脂肪が十分に蓄えられない個体が増える

- エサ不足で人里への移動が増える

といった現象が起きています。

この流れは2026年も継続が予測され、2月頃までクマが活動する地域も出てくる可能性があります。

つまり「クマに会う時期」が長くなる、これがまず大きなポイントです。

全国で増えている“誘引物による出没”が2026年も深刻化

2025年に各自治体が最も警戒を強めたのが

柿の木・農作物・ゴミステーション へのクマの接近です。

特に柿の実が豊作だった地域では、

- 宅地や道路際でのクマの目撃

- 住宅街の庭木に登る

- 午後〜夜間にかけて出没が増える

など、人間の生活圏とクマの行動が重なってしまう状況が続きました。

2026年もこの傾向は続くため、

「山だけではなく、市街地にも普通に出る」

という認識を持つ必要があります。

北海道・東北・北陸の一部は2026年の最重点警戒エリアに

2025年の年間データを見ると、出没が最も増加したのは次のエリア。

- 北海道(全道で増加)

- 東北(青森・秋田・岩手)

- 北陸(石川・富山)

これらの地域では、行政が2025年にかけて

捕獲数の増加・出没ポイントの拡大 を発表しており、

これまでクマが現れなかった地域にも流入が広がっています。

2026年は、

- 山間部の小さな集落

- 町と山の境界(生活道路)

- 農地周辺

での出没が急増する可能性があると言えるでしょう。

都市部への“流入”が起こりやすい年になる

2025年の関西・中国地方の発表では、

隣県からクマが移動してくるケースが増加 と記録されました。

例:

- 兵庫 → 大阪北部

- 京都 → 大阪北部/滋賀南部

- 岐阜 → 愛知北部

クマは基本的に行動範囲が広く、

“食べ物を求めると1日数十キロ移動する”ことも珍しくありません。

2026年は、この「広域移動」が顕著になる年です。

2026年は「市街地×夜間」の遭遇リスクが特に高い

自治体の事故報告で増えているのが、以下の時間帯:

- 夕方16時〜20時

- 早朝4時〜6時

これは、

「人の活動時間とクマの採食行動が重なりやすくなっている」

からです。

2026年は、

都市部での夜間〜明け方の出没 も十分あり得るため、

これまで熊被害が少なかった地域でも注意が必要になります。

2026年は“全国規模で出没リスクが高い年”

ここまでの要点をまとめると、

- 冬眠入りの遅れで活動期間が長い

- 誘引物(柿・農地・ゴミ)による住宅地出没が増加

- 北海道・東北・北陸の増加幅が特に大きい

- 都市部でも「流入」による出没が増える

- 早朝・夜間の遭遇リスクが高い

つまり、2026年の熊出没は

“全国ベースで注意すべき” 年になります。

【2026年最新】熊出没マップで見る全国の危険エリア

では、具体的に日本のどこで熊のリスクが高まっているのでしょうか。

ここで一度、全国的な出没傾向を大きな視点で捉えてみましょう。

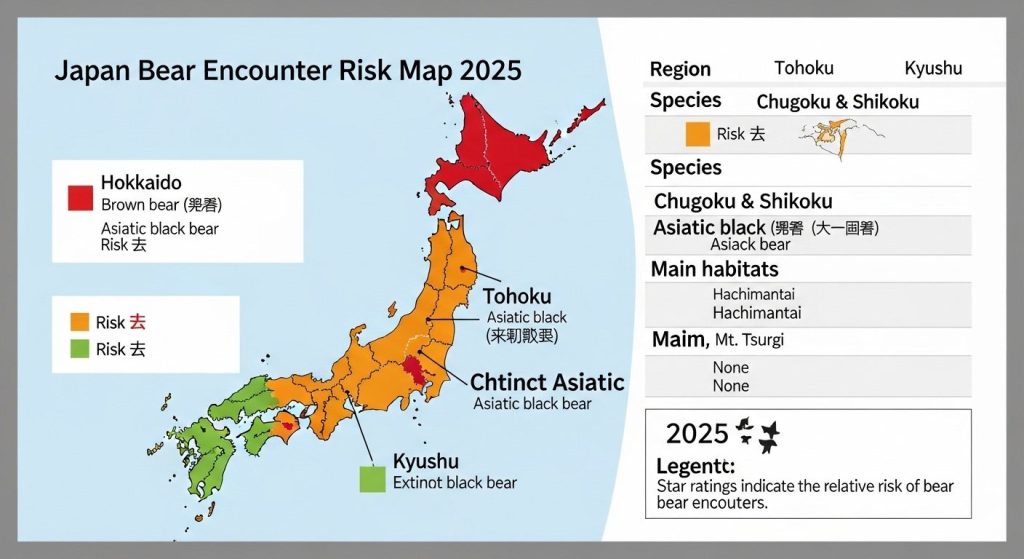

日本の熊は、北海道に生息する「ヒグマ」と、本州・四国に生息する「ツキノワグマ」の2種類に大別されます。

彼らの生息域は、そのまま出没リスクのあるエリアと重なります。

🐾 全国クマ出没「危険度」比較(2026年版)

| 地域 | 対象クマ | 危険度 | 主要出没エリア | 最近の傾向・注意点(2025)/推奨対策 |

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | ヒグマ | ★★★★★ | 道東(知床・根室・釧路)/道北(大雪山系)/道央(札幌近郊・支笏湖) | ・知床五湖は出没で遊歩道閉鎖が日常化。大雪山系でも目撃多数。 ・都市近接部(札幌・旭川など)にも出没。家庭菜園・農地被害が継続。 推奨対策:最新情報の確認(ビジターセンター等)/単独行動回避/クマスプレー常備/食べ物・ゴミ管理徹底 |

| 東北 | ツキノワグマ | ★★★★★ | 秋田(鹿角・北秋田)/岩手(八幡平・西和賀)/山形(小国)/福島(会津) | ・白神山地・奥羽山脈のブナ林帯で遭遇リスク高い。 ・十和田湖・八幡平・蔵王など観光地でも目撃。母熊の防衛攻撃に要注意。 推奨対策:鈴やラジオで存在を知らせる/複数人行動/秋の山菜・キノコ期は特に警戒/果樹・柿の放置禁止 |

| 中部 | ツキノワグマ | ★★★★☆ | 長野(北アルプス・上高地・白馬・戸隠)/岐阜(飛騨・奥美濃・白山)/富山(立山連峰)/新潟(妙高・魚沼・奥只見)/石川・福井(白山・奥越) | ・北アルプス〜白山山系の人気登山域で目撃増。林道・登山口・キャンプ場周辺でも遭遇例。 ・秋の山菜・キノコ期、果樹・養蜂被害が目立つ年は人里接近が増加。 推奨対策:入山前の規制/情報確認(登山指導センター等)/薄明薄暮の単独行動回避/鈴・ラジオ・クマスプレー携行/食料・残飯の徹底管理 |

| 関西 | ツキノワグマ | ★★★☆☆ | 京都北部・兵庫北部/滋賀(湖西・湖北・比良山地)/奈良・三重(紀伊山地)/大阪北部(能勢)/和歌山(高野山・熊野古道) | ・都市近郊まで出没範囲が拡大。六甲・比良・紀伊の人気山域でも相次ぐ目撃。 ・集落近接での遭遇や農作物被害が散発。油断が事故の引き金に。 推奨対策:音出し(鈴/声)・複数人行動/地域の最新情報収集/果樹・ゴミの管理/必要に応じてクマスプレー携行 |

| 中国・四国 | ツキノワグマ | ★★★☆☆ | 中国山地(鳥取・島根・広島)/四国は剣山系で痕跡報告 | ・生息密度は低いが、近年は目撃がじわ増。大山など登山地で散発的。 ・四国は絶滅説から「痕跡あり」へ。再確認の可能性に注目。 推奨対策:油断禁止(情報が少ない地域ほど注意)/音出し・複数人行動/地元情報の収集 |

| 九州 | ツキノワグマ(公式:絶滅) | ★☆☆☆☆ | 定着確認なし(祖母・傾山系で「熊らしき」目撃・痕跡の散発報告) | ・誤認か移入個体かは未解明。再定着時は警戒心不足による事故懸念。 推奨対策:「いない前提」を捨て最低限の警戒を/最新情報の確認/単独行動回避・音出し |

- ヒグマ: 北海道全域。特に山林地帯に広く分布。

- ツキノワグマ: 本州全域(青森県から山口県まで)および四国山地の一部。九州では絶滅したとされています。

近年、この「生息域」の境界が曖昧になりつつあります。

これまで出没が稀だった地域での目撃情報が相次ぎ、従来は安全だと考えられていた場所でも注意が必要になってきました。

特に、国立公園や人気の登山エリア、観光地の周辺での出没は、アウトドア愛好家にとって直接的な脅威となります。

また、地方都市の郊外では、住宅地のすぐ裏の雑木林に熊が潜んでいるケースも珍しくありません。

この後の章では、各地域(北海道・東北・関東・中部近畿・中国四国・九州)ごとの、より詳細な「熊出没マップ」を解説していきます。

これらの情報は、環境省や各都道府県が発表する最新の目撃情報、そして私自身が山を歩く中で得た現地の情報を基に作成しています。

あなたの住む地域、これから訪れる予定の場所が、どのような状況にあるのかを具体的に把握することが、何よりも重要ですので・・・

まずは地図を広げ、自分の行動範囲と熊の生息域を重ね合わせる。その作業が、2025年のあなたの安全を確保するための第一歩となってきますね。

関連記事:ヒグマとツキノワグマの違いとは?生態や危険性を徹底比較

【地域別】2026年 熊出没マップ詳細解説

全国の概況を掴んだところで、ここからは各エリアの状況をより深く掘り下げていきましょう。

地域によって熊の種類、生息密度、そして人間との関わり方は大きく異なります。

ご自身の生活圏や旅行先と照らし合わせながら、具体的なリスクをイメージしてください。

北海道エリア:市街地にも迫るヒグマの脅威

⚠️ ヒグマ出没情報:北海道全域で警戒レベルMAX

北海道は2026年もヒグマの出没が相次いでおり、知床・大雪山系・札幌市周辺など全域で

警戒レベルが非常に高い 状態が続いています。

登山やキャンプ、観光時には必ず現地の情報を確認し、単独行動を避けましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 危険度 | ★★★★★(非常に危険) |

| 主要出没エリア | 道東(知床・根室・釧路)、道北(大雪山系)、道央(札幌市近郊、支笏湖周辺) |

| 特徴 | 北海道は日本で唯一ヒグマが生息する地域。ツキノワグマよりも大型で力が強く、遭遇は命に関わる危険を伴います。 登山やキャンプでは「人間が自然の中にお邪魔している」という意識を忘れず、クマ鈴・スプレーなどの対策が必須です。 |

| 観光地での事例 | 世界自然遺産・知床では日本一のヒグマ密度を誇り、知床五湖の遊歩道は頻繁に出没により閉鎖されます。 旭岳・黒岳など大雪山系でも目撃多数。2025年も観光時はビジターセンターで最新情報を確認し、単独行動を避けましょう。 |

| 住宅地・農業被害 | 札幌・旭川など都市部でも出没が増加。 2021年の札幌市東区での襲撃事件以降、家庭菜園や農地への被害が深刻化しています。 ゴミ出し時間の遵守やコンポスト管理など、都市住民の意識向上が求められます。 2026年も都市型出没の傾向は続くと予測され、北海道全域で注意が必要です。 |

関連記事:【要注意】北海道・熊出没マップ2026年版!ヒグマが多い地域・出ない地域は?

東北エリア:本州で最も警戒すべきツキノワグマ密集地帯

⚠️ ツキノワグマ出没情報:東北地方の山間部で警戒レベルMAX

東北地方は本州の中でもツキノワグマとの遭遇リスクが最も高い地域です。

世界遺産・白神山地や奥羽山脈周辺などでは、自然の恵みと隣り合わせに重大な危険が潜んでいます。

山菜採りやハイキングの際は、鈴やラジオで存在を知らせ、単独行動を避けましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 危険度 | ★★★★★(非常に危険) |

| 主要出没エリア | 秋田県(鹿角市、北秋田市)、岩手県(八幡平市、西和賀町)、山形県(小国町)、福島県(会津地方) |

| 特徴 | 東北地方のツキノワグマは、ブナ林に生息し、人との接触機会が増加傾向。 特に白神山地・奥羽山脈周辺は「ツキノワグマの聖域」とも呼ばれ、 山菜や木の実を求めて人里に下りてくるケースも多発しています。 |

| 観光地での事例 | 十和田湖・八幡平・蔵王などの観光地では、遊歩道やキャンプ場付近で目撃情報が相次ぎます。 秋の八幡平では「子熊を見た」という報告もあり、母熊の存在により攻撃的になる危険性が高まります。 可愛いからといって近づく行為は絶対に禁止です。 |

| 住宅地・農業被害 | 山菜採り・キノコ採り中の人身被害が多発。 音を立てずに行動すると、ばったり遭遇のリスクが急上昇します。 放置された柿や栗が熊を誘引する原因にも。 家の周囲の果樹や未収穫果実の管理を徹底し、地域全体で対策を強化することが急務です。 特に秋の味覚シーズン(9〜11月)は警戒レベルMAX。 |

東北エリアの方は最重要!要チェック!

→関連記事「熊出没マップ 東北2026年・最新詳細マップ」まとめ記事

関東エリア:身近に潜むリスク、首都圏近郊の山々

⚠️ ツキノワグマ出没情報:関東地方でも油断禁物

「まさか東京に熊が?」と思うかもしれませんが、関東地方も例外ではありません。

奥多摩・丹沢・日光など、首都圏から日帰りで行ける人気の山域にツキノワグマは生息しています。

利便性が高い反面、登山者や観光客が多く、遭遇リスクも年々高まっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 危険度 | ★★★★☆(警戒が必要) |

| 主要出没エリア | 東京都(奥多摩町)、神奈川県(丹沢山地)、栃木県(日光・那須地域)、群馬県(北部山沿い) |

| 特徴 | 関東の山地は首都圏からアクセスが良く、登山・ハイキング客が多いエリア。 登山道や林道が整備されている反面、熊との境界が曖昧で遭遇リスクが高い。 特に奥多摩・丹沢・日光の山域はツキノワグマの生息地として知られています。 |

| 観光地での事例 | 奥多摩や丹沢では、週末になると多くの登山者で賑わいますが、 早朝・夕方は熊の活動時間と重なり注意が必要です。 丹沢では登山道脇に新しい熊の糞が見つかることもあり、 音を立てて自分の存在を知らせることが重要です。 また、日光の奥日光エリア(戦場ヶ原・湯ノ湖周辺)でもハイカーや釣り客の目撃が多発しています。 |

| 住宅地・農業被害 | 山間部の集落だけでなく、都市近郊にも出没が確認されています。 神奈川県秦野市や栃木県那須塩原市では、庭先の柿を食べる熊の目撃例も。 ゴルフ場などレジャー施設にも出没しており、「身近な自然=安全」とは限りません。 2025年は都市部隣接エリアでの偶発的な遭遇リスクに、より一層の注意が求められます。 |

関東エリアの方は最重要危地帯!

→【要注目】「熊出没!関東2026年・最新詳細マップ!」チェックする!

中部・近畿エリア:アルプスから京の森まで、広範囲に及ぶ警戒網

⚠️ ツキノワグマ出没情報:中部〜近畿地方でも警戒を強化!

日本アルプスを中心とした中部地方は、ツキノワグマの重要な生息地。

さらに近畿地方北部でも出没が増加傾向にあり、登山やキャンプ、果樹園などでの人と熊の距離が年々縮まっています。

山岳観光地を訪れる際は、熊鈴や食料管理を徹底し、安全意識を高く保ちましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 危険度 | ★★★★☆(高い警戒が必要) |

| 主要出没エリア | 長野県(北アルプス・上高地)、岐阜県(飛騨地方)、富山県(立山)、 福井県、滋賀県北部、京都府北部 |

| 特徴 | 日本アルプスを抱える中部地方は、ツキノワグマの主要な生息地。 近畿北部でも生息域が拡大しており、警戒エリアは広範囲に及びます。 登山・キャンプ・林業など人の活動エリアと重なるため、遭遇リスクは常に存在します。 |

| 観光地での事例 | 上高地や立山黒部アルペンルートは熊の出没が多発する観光地。 特に上高地のキャンプ場では、食料を狙った熊がテントを襲う被害も発生。 食料・ゴミの管理はキャンパーの義務であり、生命を守る基本です。 北アルプスの縦走路では熊鈴の携帯がマナーであり、命綱でもあります。 |

| 住宅地・農業被害 | 長野・岐阜ではリンゴやブドウの果樹園が被害多発。 電気柵を設置しても突破する賢い個体も出現。 福井・京都北部では養蜂箱が荒らされるなど、農業被害が拡大中。 2025年も、農家だけでなく住民全体が「熊を寄せ付けない生活環境」を維持する必要があります。 |

=中部地方在住の方は要チェック!

>>【中地方方2026年最新版・熊出没マップ詳細!】リアルタイム情報と安全対策!

【関西エリア】都市近郊の山々にも潜む影、油断は禁物

⚠️ 【関西エリア】都市近郊の山々にも潜む影、油断は禁物

「関西の山は安全」という認識はすでに過去のもの。

京都北部や兵庫の山間部、さらには滋賀・奈良・和歌山にかけて、ツキノワグマの出没範囲が都市近郊にまで拡大しています。

登山・ハイキング・キャンプなど身近なレジャーでも油断は禁物です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 危険度 | ★★★☆☆(都市近郊でも注意) |

| 主要出没エリア | 京都府北部・兵庫県北部・滋賀県(湖西・湖北)・奈良県・三重県(紀伊山地)・大阪府北部(能勢町など)・和歌山県(高野山、熊野古道) |

| 特徴 | 関西は人と自然の距離が近く、熊との遭遇リスクも身近に存在。 和歌山県(高野山、熊野古道)系や比良山地、紀伊山地などの人気登山エリアでも目撃が相次いでいます。 「この地域は安全」という油断が最も危険です。 |

| 京都府・兵庫県北部 | 古くからの生息域であり、特に福知山市・朝来市周辺では集落近くでの目撃が多発。 人里と山の境界が曖昧なエリアでは、農作物やゴミの管理を徹底しましょう。 |

| 滋賀県(湖西・湖北エリア) | 琵琶湖の西側・北側の山々は福井・岐阜の個体群と連続しており、活動が活発。 比良山地の登山やキャンプではクマ鈴・音対策を必ず行いましょう。 |

| 奈良県・三重県(紀伊山地) | 吉野熊野国立公園など、広大な森林地帯はツキノワグマの重要な生息地。 山奥だけでなく、周辺の集落でも出没例が報告されています。 |

| 大阪府 | 生息数は少ないものの、府外からの移動個体が確認されることがあります。 特に能勢町など北部の山間部では、最新の出没情報に注意を。 |

| 和歌山県 | 紀伊山地に少数の個体群が生息。 高野山・熊野古道などの歴史的ルートを歩く際も、「熊はいる」という意識を忘れずに。 |

| 注意ポイント | 関西エリアはアクセスが良く、登山・ハイキングの人口も多いため、遭遇リスクが潜在的に高い地域です。 熊鈴・音出し・複数人行動を徹底し、万が一の備え(熊スプレーなど)も忘れずに。 |

【要注目!】関西の熊出没マップ危険地域!なぜ2026年に関西で熊出没が増加した?

中国・四国エリア:油断は禁物、忘れられた生息地からの警告

⚠️ ツキノワグマ出没情報:中国・四国地方の山間部で警戒中

中国山地ではツキノワグマの目撃がじわじわ増加傾向。

生息密度は低いものの、「いないと思う油断」こそが最も危険です。

また、四国でも生存の可能性が再び注目されており、2025年も要警戒エリアとなっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 危険度 | ★★★☆☆(注意が必要) |

| 主要出没エリア | 鳥取県・島根県・広島県(中国山地) |

| 特徴 | 東北や中部に比べて生息密度は低いものの、 近年は山間部や林道での目撃が増加傾向。 特に餌の少ない年は、人里への接近リスクが高まります。 |

| 観光地・住宅地での事例 | 鳥取県の大山など登山エリアで、目撃情報が散発的に発生。 「この辺りは少ないから大丈夫」という油断が最も危険です。 地元住民の情報を参考に、音を出す・複数人で行動するなどの基本対策を徹底しましょう。 情報が少ない地域ほど慎重な行動が必要です。 |

| 四国のツキノワグマ | 一時期「絶滅した可能性が高い」とされていましたが、 近年、剣山系でフンや足跡などの痕跡が確認され、生存の可能性が注目されています。 確認されれば極めて貴重な個体群ですが、登山者は新たな注意が必要。 2025年、四国を訪れる方はこの動向にも注目しましょう。 |

↓中国地方の最新の熊の出没マップ・目撃情報の詳細!

■四国エリアの熊マップ情報はこちら↓

↓四国地方の最新の熊の出没マップ・目撃情報の詳細!

>>四国地方の熊出没マップ!2026年目撃情報!高知・徳島・愛媛・香川の危険地域!

九州エリア:本当に「いない」のか?再認識すべき過去の教訓

🐾 ツキノワグマ出没情報:九州地方(絶滅確認済み・再出没の可能性あり)

九州ではツキノワグマは絶滅したとされていますが、

近年、大分県・宮崎県の祖母山系などで「熊らしき動物」の目撃報告が散発的に見られます。

誤認か、移入個体か、生き残りか──その真相は未解明。

「いない」と決めつけず、自然に入る際は最低限の警戒心を持つことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 危険度 | ★☆☆☆☆(現時点では低いが油断禁物) |

| 主要出没エリア | 現在、定着した生息は確認されていない。 ※ただし、祖母山・傾山系(大分県・宮崎県)での目撃報告あり。 |

| 特徴 | 九州地方のツキノワグマは公式には絶滅扱い。 かつては阿蘇・九重・祖母傾山系などに生息していたが、 森林開発・狩猟圧・生息地縮小により姿を消したとされています。 |

| 最近の目撃・痕跡情報 | 近年、大分県や宮崎県で「熊らしき動物」やフンの報告が散発的にあり。 誤認の可能性もあるが、再定着または漂流個体の可能性も否定できません。 今後の調査報告に注目が集まっています。 |

| 注意点・心構え | 熊がいない地域ほど、住民や登山者の警戒心は低くなりがちです。 仮に再定着が確認された場合、油断による人身事故のリスクが高まります。 九州の山に入る際も「いるかもしれない」という意識を忘れずに。 2025年も、続報と動向に静かに注目を。 |

↓【注目記事】熊が九州にいない理由と過去に九州で熊に襲われた事件をピックアップ!

熊に遭遇しやすい条件と行動パターンは?

全国の出没状況を把握したところで、次は「どんな時に」「どんな場所で」熊と出会いやすいのか、よりミクロな視点で見ていきましょう。

熊の生態と行動パターンを理解することは、不要な遭遇を避けるための最高の羅針盤となります。

熊が活発になる「魔の時間帯」と季節

熊にも活動のリズムがあります。

彼らが最も活発に動き回るのは、「朝マズメ」と「夕マズメ」、つまり明け方と日没前の薄暗い時間帯です。

これは多くの野生動物に共通する習性で、人間で言えば通勤ラッシュや帰宅ラッシュのようなもの。

私が山でテント泊をする際は、この時間帯にテントの周りをむやみに歩き回ることは絶対に避けます。

特に、川沿いでの釣りや沢登りをする方は、この時間帯が熊の水飲み場や移動ルートと重なるため、最大限の注意が必要です。

季節では、大きく3つの要注意シーズンがあります。

* 春(4月~6月): 冬眠から目覚めた熊が、体力を回復させるために必死に餌を探し回る時期。

山菜と熊の好む植物の新芽は同じ場所にあることが多く、山菜採りでの遭遇が多発します。

また、この時期は出産シーズンでもあり、子連れの母熊が非常に神経質になっています。

* 夏(7月~8月): 繁殖期にあたり、特にオスがメスを求めて広範囲を移動。

普段は見かけないような場所で目撃されることも。

* 秋(9月~11月): 冬眠に備えて脂肪を蓄える「食い溜め(飽食)」の時期。

1年で最も食欲旺盛になり、木の実などを求めて行動範囲が格段に広がります。

木の実が不作の年は、人里の柿や栗、農作物に執着し、人身被害が最も集中する危険な季節です。

ここは危険!熊が出没しやすい場所の共通点

登山道やキャンプ場で、私が「ここは熊が出そうだ」と直感的に警戒する場所には、いくつかの共通点があります。

⚠️ 熊と遭遇しやすい危険エリア一覧(登山・キャンプ・ハイキング注意)

以下のような場所では、熊との「ばったり遭遇」リスクが極めて高まります。

特に秋の行楽シーズンは、餌を求めて活動範囲が広がるため要注意です。

| 危険ポイント | 詳細・注意点 |

|---|---|

| 見通しの悪い場所 | 笹薮やハイマツ帯、カーブの多い沢沿いの道など。 お互いが直前まで気づけず、「ばったり遭遇」のリスクが非常に高いエリアです。 特に朝夕の時間帯は視界が悪く、遭遇確率が上がります。 |

| 川や沢の近く | 熊にとっては水場であり、移動ルートでもある重要な場所。 川の流れや沢の音で熊鈴やラジオの音がかき消されやすく、接近に気づきにくくなります。 休憩時も川岸に近づきすぎないよう注意。 |

| 木の実がなる場所 | ブナ、ミズナラ、クリ、ドングリなどの実が豊富な林や森。 秋は特に餌を求めて熊が集中しやすく、ベリー類(キイチゴ・ヤマブドウなど)も好物です。 樹木の実が多い年は熊の活動域が広がる傾向があります。 |

| 残飯やゴミの匂いがする場所 | キャンプ場の炊事場、ゴミ捨て場、登山口の駐車場などは要注意。 人間の食べ物の味を覚えた熊は、強い学習能力でその場所を繰り返し訪れます。 ゴミの放置・残飯の埋め立ては絶対に避けてください。 |

これらの場所に近づく際は、意識的に熊鈴の音を大きくしたり、ホイッスルを吹いたりして、自分の存在を早めに知らせることが重要です。

熊の行動を理解する:子連れ、若い個体の特徴

遭遇する熊がどのような個体かによっても、その後の展開は大きく変わります。

⚠️ 熊のタイプ別危険度と行動パターン

熊との遭遇時は、個体のタイプによって危険性や対応方法が異なります。

特に子連れの母熊は最も危険で、わずかな刺激でも攻撃に転じる可能性があります。

下記の表でそれぞれの特徴と注意点を確認し、冷静な行動を心がけましょう。

| タイプ | 特徴と行動傾向 | 注意点・対策 |

|---|---|---|

| 子連れの母熊 | 母性本能が非常に強く、子熊に危険が及ぶと判断すれば即座に攻撃。 普段は警戒心が強く姿を見せにくいが、子熊が行動範囲を広げる初夏〜秋に遭遇リスクが上昇。 |

子熊を見かけたら絶対に近づかない。 写真撮影や観察は厳禁。 静かに後退し、背を向けずにその場を離れる。 |

| 若い個体 | 好奇心旺盛で、人間への恐怖心がまだ十分に形成されていない。 遠くからこちらを観察したり、興味本位で近づく行動を取ることがある。 |

大声を出したり、石を投げるなどの刺激的行動はNG。 冷静に距離を保ち、相手の様子を見ながら静かに離れる。 熊鈴・スプレーを常備し、存在を知らせる行動を取る。 |

| 大きなオス | 基本的には臆病で人間を避ける傾向が強いが、 逃げ場がない・手負い・突然の遭遇時には攻撃的に反応することがある。 |

見かけた場合は慌てずに静止し、視線を合わせずに後退。 走って逃げると追撃されるリスク大。 至近距離ではスプレー使用の判断を迅速に。 |

熊の行動原理は、基本的に「臆病」で「面倒なことは避けたい」というものです。

彼らの世界に私たちがお邪魔しているという敬意を持ち、彼らを驚かせない、刺激しないという配慮が、お互いの不幸な遭遇を避ける一番の鍵となるのです。

関連記事:【完全版】キャンプでの熊対策|食材管理から万が一の対処法まで

熊から身を守るための究極の安全対策ガイド

熊の生態や危険な場所を理解した上で、いよいよ具体的な安全対策について解説します。

登山、キャンプ、そして日常生活の3つのシーンに分け、私が実践している、そして誰もが今日から始められる対策をまとめました。

【登山・ハイキング編】五感を研ぎ澄まし、存在を知らせる技術

🟢 熊との遭遇を防ぐための基本対策5選

登山やキャンプなど、熊の生息地に入るときは「自分が人間であることを伝える」ことが重要です。

以下の基本行動を心がけるだけで、遭遇リスクを大幅に減らせます。

| 対策項目 | 詳細・ポイント |

|---|---|

| 音で知らせる(熊鈴・ラジオ) | 熊に「人間がここにいます」と知らせる基本中の基本。 風の強い日や沢沿いでは音が届きにくいため、手を叩いたり大声を出すなど複数の音を組み合わせるのが効果的です。 |

| 単独行は避ける | できるだけ複数人で行動し、会話しながら歩きましょう。 話し声は熊にとって最も明確な「人間のサイン」です。 やむを得ず単独で行動する場合は、音出しと周囲の警戒を徹底してください。 |

| 痕跡を見逃さない | 新しい糞・爪痕・足跡・食痕(熊棚など)を見つけたら、 それは熊が近くにいるサインです。 緊張感を持ち、場合によっては引き返す勇気も必要です。 |

| 早朝・夕方の行動は慎重に | 熊の活動が活発な時間帯(夜明け・日没前後)はリスクが高まります。 ヘッドライトが必要な時間帯の行動は極力避けるようにしましょう。 |

| 熊撃退スプレーを携行する | 万一の際の「最後のお守り」として有効。 正しい使い方を事前に学び、すぐ取り出せる位置(ザックの肩ベルトなど)に装着しておきましょう。 |

【キャンプ編】匂いこそが命運を分ける!鉄壁の管理術

🏕️ キャンプ場での熊対策:匂い管理が安全のカギ!

キャンプ場は人間の食べ物の匂いが集まる「熊にとって魅力的な場所」です。

匂いの管理次第で、夜間の安全性が大きく変わります。以下の対策を徹底しましょう。

| 対策項目 | 詳細 |

|---|---|

| 食材とゴミの厳重保管 | テントの中に食材や料理のゴミを置くのは絶対NG。 匂い漏れしない密閉容器に入れ、車の中またはキャンプ場指定の「ベアキャニスター(熊対策コンテナ)」に保管しましょう。 |

| 調理・食事の場所 | 調理や食事はテントから離れた場所で行うのが鉄則。 衣服に付着した料理の匂いも熊を引き寄せる原因となります。 |

| 歯磨き粉・化粧品の匂い | 食べ物以外にも、ミント系やフルーツ系の香りがする歯磨き粉・化粧品・香水は熊を誘引します。 これらも食材と同様に密閉・保管を徹底してください。 |

| 焚き火の煙 | 焚き火の煙を熊が嫌うという説もありますが、科学的根拠は不十分。 安心せず、基本的な匂い対策を最優先に行いましょう。 |

【住宅地編】熊を「招待」しないための環境づくり

🏡 人里での熊対策(地域コミュニティ全体での取り組み)

人里での熊対策は、個人の努力だけでなく地域全体での協力が不可欠です。

日常のちょっとした行動が、熊との遭遇リスクを大きく減らします。

| 対策項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 誘引物の除去 | 収穫しない柿や栗などの果樹は、熊を人里に引き寄せる最大の原因。 放置せず、収穫・処理を行うか、必要に応じて伐採を検討しましょう。 |

| ゴミ出しルールの徹底 | 生ゴミを前日の夜に出すのは絶対にNG。 収集日の朝、決められた時間に出すだけで、熊がゴミを漁るリスクを大幅に減らせます。 |

| 家の周りの環境整備 | 家の裏手や庭の藪・草むらは、熊の隠れ家になります。 定期的に刈り払いを行い、見通しを良くしておくことが重要です。 |

| コンポスト・飼料の管理 | 堆肥(コンポスト)、ペットフード、家畜の飼料なども熊にとってはご馳走。 蓋付きの頑丈な容器で保管し、においを外に漏らさないようにしましょう。 |

【最終手段】もし遭遇したら?生還するための7つのルール

どんなに注意していても、遭遇してしまう可能性はゼロではありません。

その時にパニックにならないよう、対処法を頭に叩き込んでおきましょう。

- * 絶対に走って逃げない: 熊は時速50km以上で走ります。背中を見せて逃げるものを追いかける習性があり、逃走は最も危険な行為です。

- * 騒がない、大声を出さない: 熊を興奮させるだけです。

- * 冷静に、距離を保つ: 熊との距離が十分にあれば、それが一番安全です。

- * 熊から目を離さず、ゆっくり後ずさりする: 相手の動きを見ながら、静かに、ゆっくりと距離をとりましょう。

- * 持ち物を静かに置く(最終手段): 熊の注意をそらすために、ザックなどをゆっくり地面に置く方法もありますが、効果は確実ではありません。

- * 攻撃されたら、急所を守る: 万が一、攻撃を受けてしまった場合は、うつ伏せになり、両手で首の後ろをガードして、頭や首、腹部といった急所を守る防御姿勢をとります。

- * 熊撃退スプレーを使う: 最後の砦です。熊が数メートルまで接近してきたら、顔(鼻・目)をめがけて躊躇なく噴射します。

【2026年上半期】地域別・熊出没件数予測

過去の出没傾向と近年の環境変化を踏まえ、2025年上半期(1月~6月)の地域別出没件数を予測しました。

これはあくまで傾向を掴むための参考値であり、実際の数値とは異なる可能性があることをご了承ください。

🐾 2026年上半期 クマ出没予測一覧(全国傾向と警戒ポイント)

各地域でのクマ出没件数は、気候や餌の実り具合によって大きく変動します。

特に暖冬や山菜シーズンには活動が早まり、登山者・キャンパー・農家を中心に注意が必要です。

| 地域 | 2026年上半期 出没予測件数 | 傾向と注意点 |

|---|---|---|

| 北海道 | 800~1,200件 | 暖冬による早期活動の可能性。 特に道東・札幌近郊では高い警戒レベルが継続中。 |

| 東北 | 1,200~1,800件 | 前年の堅果類の作柄に大きく左右。 春の山菜シーズン(5〜6月)は出没件数が急増する恐れあり。 |

| 関東 | 300~500件 | 奥多摩・丹沢など首都圏近郊のハイカー目撃が増加傾向。 観光シーズン(GW前後)は特に注意が必要。 |

| 中部・近畿 | 700~1,100件 | 北アルプス山麓や岐阜・福井県境で活動が活発化。 残雪期(4〜5月)の登山時も油断禁物。 |

| 中国・四国 | 50~100件 | 他地域より件数は少ないが、局所的な出没増加の恐れあり。 「少ない地域だから安全」と油断せず、基本対策を徹底。 |

| 九州 | 0~5件 | 定着した生息は確認されていないが、散発的な目撃情報に注意。 県・自治体の公式発表をこまめにチェック。 |

※この表は、環境省や各自治体が公表した過去のデータを基に筆者が作成した2025年上半期の予測値です。実際の数値を保証するものではありません。

熊に関するよくある質問(FAQ)

🐻 熊に関するよくある質問(FAQ)

登山・キャンプ・ドライブなどで熊と遭遇するリスクを最小限にするために、よくある質問をまとめました。

「正しい知識」こそが最大の防御手段です。以下のFAQをぜひ参考にしてください。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| Q1. 熊鈴は本当に効果がありますか? | 熊鈴を過信せず、会話・ラジオ・足音など複数の方法を併用して注意を 怠らない ようにしましょ う。 |

| Q2. 熊撃退スプレーは必要ですか?選択は? | 熊の意思で入る場合は携帯を強く推奨します。 いつかの際の命綱です。 お選びの際は、 ・有効射程が5m ・希望時間7秒以上の製品を選びましょう。 また、購入後は使用期限を確認し、すぐに取り出せる場所に携帯練習も大切です。 |

| Q3. 「死んだふり」は有効ですか? | いいえ、全くの迷信であり、非常に危険です。 ヒグマもツキノワグマも、死んだ動物の肉を食べることがあります。 床に横たわる行為は、捕食対象になる可能性があります。絶対にやめてください 。 |

| Q4. 車で走行中に熊に遭遇したら? | 車内にいれば安全です。速度を落とし、熊を刺激せず静かに通過するか、 熊が道を歩くのを待ちましょう。 クラクションを鳴らしたり、写真を撮るために車外に出るのは絶対NGです。 熊を興奮させ、他の人を危険にさらす行為になります。 |

| Q5. 子供を連れている場合の注意点は? | 子供の甲高い声や急な動きは熊を刺激する権利があります。 子供から絶対に目を離さない、一人で行動させませんように 。 |

まとめ:正しい知識で自然と共存する未来へ

ここまで、2026年の全国の熊出没状況の予測と、具体的な安全対策について詳しく解説してきました。

決断したいのは、「熊は危険な猛獣」という側面だけでなく、「日本の豊かな自然の構成を重要視する検討」でもあるという事実である。

彼らが人間の里に出てくる背景には、私たち人間の活動が深く頑張っています。

この記事で紹介した【熊出没マップ全国2026年】の情報を活用し、危険な場所と時間を知ること。

そして、登山やキャンプ、日々の生活の中で、熊を遠慮しないための正しい行動を実践すること。

この二つが、熊との不幸な遭遇を避け、お互いが穏やかに暮らしていくための鍵となります。

私自身、これからも山を歩き続けます。

その中で、熊の気配を感じれば緊張し、遠くにその姿を見れば尊敬の念を抱きます。

自然の厳しさとさを素晴らしい全身で感じながら、謙虚な気持ちで山に入ること。

この記事が、あなたが2026年も安全に、そして豊かに自然と感動に合うために助けとなれば、これほど嬉しいことはありません。

熊出没マップ!関西で熊が出る山エリア!-1024x576.jpg)